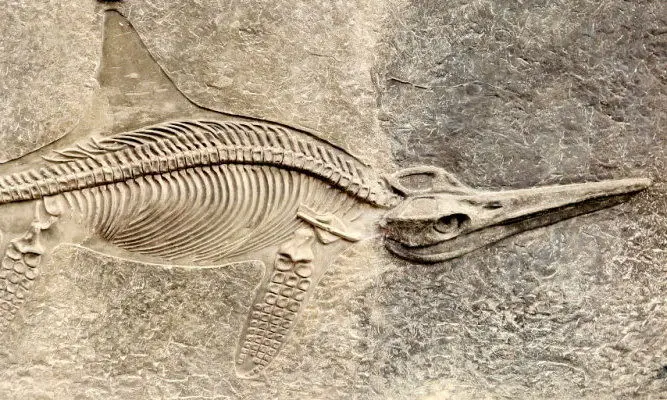

Ein Zeitfenster vor 180 Mio. Jahren

Fossilien aus dem Posidonienschiefer von Holzmaden werden üblicherweise nicht komplett geborgen, sondern in Teilen, welche später in der Werkstatt zusammengesetzt werden. Eine fachgerechte Verklebung stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern übliche Praxis.

Damit die Klebenähte entlang der Bruchstellen weniger auffallen und um ein ruhigeres Gesamtbild zu erzeugen, werden die Fossilien nach der eigentlichen Präparation oft in eine großzügig bemessene Trägerplatte umgebettet.

Je nach Geschick des Präparators gelingt die Umbettung in eine neue Matrix.

Krokodile zum Beispiel stammen stets aus anderen, jüngeren Schichten (Epsilon II/6 "Schieferklotz") als die Trägerplatte (aus dem Fleins II/3), erkennbar an der unterschiedlichen Farbe der Matrix.

UV-Lampen geben einen möglichen Hinweis auf Klebenähte. Inzwischen verwenden versierte Präparatoren aber solche Kleber, die sich mit UV-Licht vom Originalgestein nicht abheben.

Fachgerecht ausgeführt, sind Klebenähte schmal und nicht störend (Bild links). Anders verhält es sich, wenn der Kleber zum Angleichen breit verschmiert wird und die Matrix später durch das Sonnenlicht aufgehellt wird (Bild rechts).

Der nächste Schritt führt von der bloßen Umbettung eines Fossils, idealerweise im ursprünglichen Fundkontext, zu Kompositen. Wie der Name erahnen lässt, werden Fragmente unterschiedlicher Individuen zu einem kompletten Exemplar zusammengefügt. Der Weg der wissenschaftlichen Präparation wird verlassen zugunsten ästhetischen und kommerziellen Gesichtspunkten.

Vergleichbar einem Zahninlay werden die passgenau gefertigten Fragmente so in die Trägerplatte eingesetzt, dass nur die Sichtfläche des Fossils freigegeben wird. Die Rückseite wird durch die Trägerplatte verdeckt.

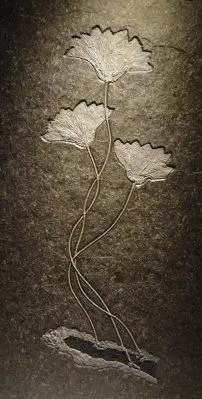

Besonders beliebt in der Sparte "Home Decor" und "Prestigeous Fossils" sind weltweit die Arrangments der Seelilie Seirocrinus aus Holzmaden. Mit kunsthandwerklichem Geschick werden nach dem Geschmack der Kunden Seeliliengruppen neu komponiert.

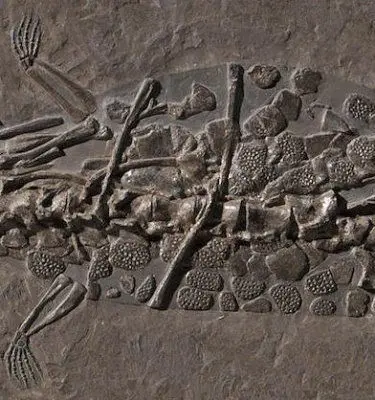

Ob zusammengesetzte Stielglieder nach Form und Farbe zusammenpassen, variiert bei Kompositen je nach Verfügbarkeit der "Ersatzteile" (Bild links). Tauchen Stielglieder unvermittelt an anderer Stelle auf (Bild rechts), ist dies ein Indiz dafür, dass eine große Seelilienkolonie "zerpflückt" und die Einzelteile neu komponiert wurden.

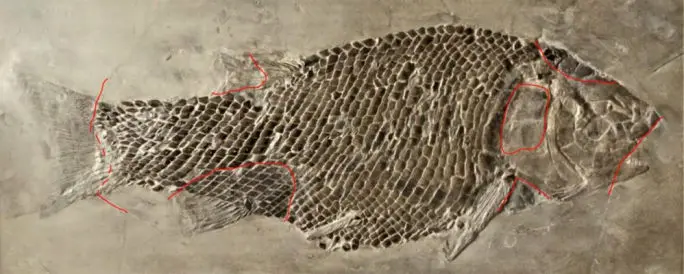

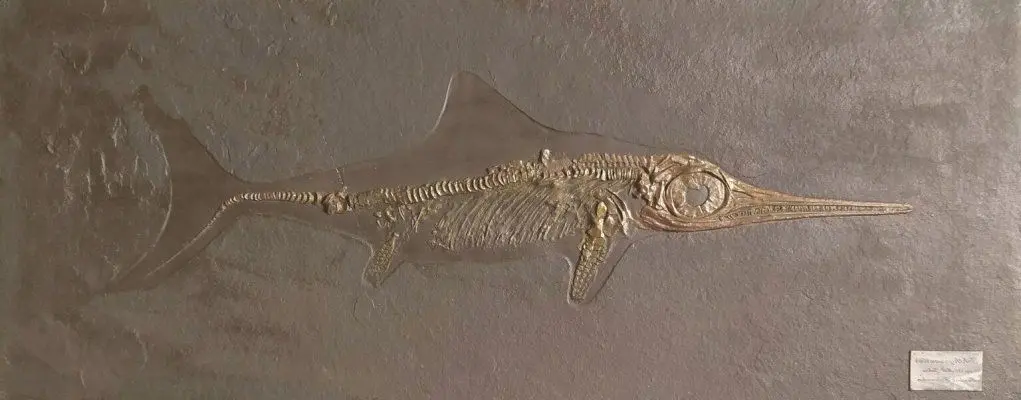

Um Komposite zweifelsfrei zu erkennen, bedarf es eines geschulten Auges. Dass der Schmelzschuppenfisch (Bild links) aus (mindestens) zwei Exemplaren zusammengesetzt ist, lässt sich noch erahnen. Aber hätten Sie erkannt, dass der Kopf des Knochenfisches (Bild rechts) angesetzt wurde?

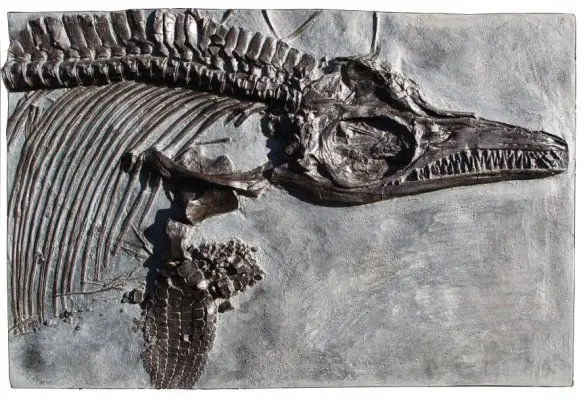

Komposite machen auch vor Ikonen der Paläontologie nicht halt. Wer kennt ihn nicht, den berühmten Steneosaurus, das "Wappentier" des Urweltmuseums Holzmaden? Das Original befindet sich in der Paläontologischen Schausammlung in Tübingen. Ein genauer Blick verrät, dass der Schädel, der Schwanz und wohl auch Gliedmaßen von unterschiedlichen Individuen stammen und zu einem "perfekten" ganzen zusammengefügt wurden. Einen entsprechenden Hinweis hätte man in einer Institutssammlung von Weltruhm erwartet. Aber vielleicht ist es bislang nur nicht aufgefallen?

Ergänzungen sind im Wissenschaftsbetrieb, sei es in der Paläontologie oder Archäologie, durchaus gängige Methoden, um unvollständige Stücke präsentabel zu machen.

So werden beispielhaft fehlende Bruchstücke des Kiefers (Bild links mittig) oder der Schwanzflosse (Bild rechts mittig) ergänzt, in der Regel nachgeformt aus der Matrix (kein Knochen).

Holzmaden-Fossilien werden in der Regel aber nicht für wissenschaftliche, sondern für kommerzielle Zwecke präpariert. Der seriöse Präparator dokumentiert den Ausgangszustand (Bilder links) und den Zustand nach Restauration (Bilder rechts). Im besten Fall geht diese wesentliche Information beim Verkauf nicht verloren und kommt beim Käufer an.

Von einem "Fake" spreche ich dann, wenn ein deklariertes "Fossil" wenig Originalsubstanz aufweist und das Ergebnis irreführend ist mit dem Ziel, ein vermeintlich echtes bzw. vollständiges Fossil zu imitieren. Dies unterscheidet Fakes von umfangreiche Restaurationen, die als solche kenntlich gemacht bzw. beschrieben werden.

Typischerweise werden Abgüsse oder aus der Matrix nachgebildete "Fossilien" in eine originale Schiefer-Trägerplatte eingesetzt.

Nachfolgende Beispiele, jeweils angeboten als "original Holzmaden Fossil", stammen aus renommierten Auktionen der letzten Jahre. Ob sich die Einlieferer der Qualität der Stücke im klaren waren, ist nicht bekannt. Für den Käufer gilt bei Auktionen der eherne Grundsatz: Gekauft wie gesehen. Die erzielten Auktionsergebnisse waren jeweils fünfstellig (!).

Nicht immer sind Fakes so einfach zu erkennen wie im nachfolgenden Beispiel. Die Grenze zum Kunsthandwerk ist mitunter fließend.

"Ehrlich" im Gegensatz zu "Fakes" sind Reproduktionen, die als solche klar erkennbar sind. Zum Beispiel durch die Materialwahl wie nachfolgende Ausführungen in Gips und Epoxidharz:

Die meisten Reproduktionen sind als solche auch ohne Materialprüfung einfach erkennbar: Die Knochen sind unnatürlich eingefärbt, ohne die typische Knochenstruktur bei Fossilien.

Aber: Es gibt inzwischen, auch Dank der 3D-Drucktechnik, frappierend originalgetreue Reproduktionen, bei denen es sich zur genaueren Prüfung lohnt, die Kopflupe aufzusetzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die Gabe der Unterscheidung - und bleiben Sie wachsam!

Genießen Sie die einzigartigen Fossilien aus Holzmaden im Original, sei es selbst gefunden im Steinbruch oder in Museen.

Andernorts hinterfragen Sie die Qualität der Präparation und etwaig erforderliche Restaurationen und Spezial-Sanierungen.

Ihr Christoph Leins

Holzmaden-Fossilien im Überblick

Eine Auswahl

schönster Stücke

Unsichtbares sichtbar machen

Wissenswertes zu Holzmaden